于都书院聚贤才,古法形家续新篇

来源:于都杨公风水 杨公堪舆风作者:黄麟小博士 积善缘2025-07-26 16:32

于都书院聚贤才,古法形家续新篇

青砖黛瓦映秋光,古卷罗盘话阴阳。

在江西省于都县的古法形家书院里,一场关于传统文化传承的盛事正悄然上演。

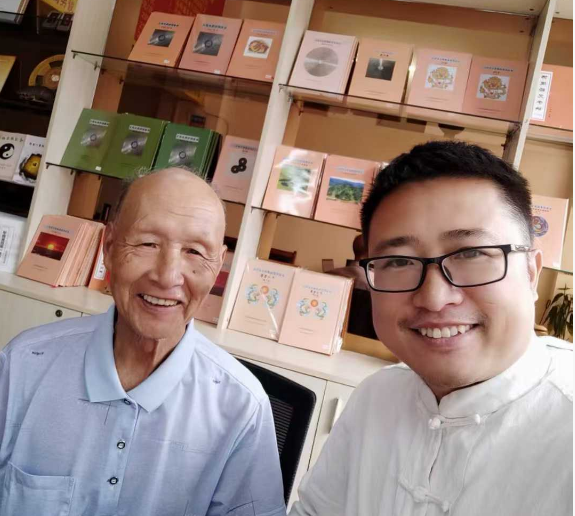

段青山、刘远清、陈蔚明、丁克芬、李林等多位玄学领域的名师大家齐聚一堂,与来自陕西、兴国等地的新老同道共探古法形家之奥秘,让这门承载着千年智慧的学问在新时代焕发勃勃生机。

作为于都县杨筠松研究会会长,年过七旬的段青山先生是这场盛会中备受尊敬的长者。

从事堪舆研究五十余载的他,手中那枚祖传三代的罗盘,铜针转动间仿佛能串联起天地人伦的脉络。

“形家之学,根在天人共生。”他指着墙上《青囊经》的拓本,向众人解析“气乘风则散,界水则止”的深意,话语间既有对古籍的敬畏,更有对现实的关照,让在场者对玄学有了全新的认知。

这场盛会的背后,离不开于都县古法形家书院创办人林来锦先生的执着。

为了让古老的形家学问得以传承,他以“守正创新”为宗旨,历时十载筹建书院,终于在这个金秋迎来了首批学术顾问团。

“老祖宗的智慧不能只躺在故纸堆里。”林来锦的话语里满是担当,而陈蔚明先生摩挲着案头《宅经》刻本时眼中的热忱,更道出了所有传承者的心声。

书院内的交流总是充满火花。

来自兴国的青年学者带着对现代建筑与传统堪舆融合的思考,来自陕西的中年学者则带来了关中风土与形家理论结合的实践案例。“以前总觉得玄学玄乎其玄,直到看刘运清老师通过户型调整,解决了业主多年的睡眠难题,才懂这里面藏着实实在在的学问。”兴国学者的感慨,道出了许多年轻追随者的转变。

从陕西关中平原驱车千里而来的陈姓学者,带着祖传的《葬书》注本只为求得真经;

兴国本地的民间术士小江,揣着积累多年的案例手稿向名师请教……五湖四海的同道汇聚于此,让这座赣南山区的书院,一跃成为古法形家学说传承的重要阵地。

“堪舆不是迷信,是环境心理学、地理学与美学的融合。”

刘远清先生的话掷地有声。这位参与过多处文化遗产修复的资深命理师,近年来一直致力于让玄学与现代科学对话。

他展示的“传统罗盘数字化建模”成果,让古老学问搭上了科技的快车,引得年轻学者们纷纷拍照记录,渴望将这份智慧以新的形式传承下去。

夜幕降临,书院的灯火依旧明亮。

李林先生正为新学员讲授罗盘使用技巧,黄铜罗盘在灯光下泛着温润的光,指针在他的引导下精准定位。

“看山是山,看山不是山,看山还是山——这是形家学者的三重境界。”

他的话让众人陷入沉思,窗外月光洒在古籍上,仿佛古今智慧正在进行一场跨越时空的对话。

如今的于都县古法形家书院,已从最初的小众据点,成长为拥有百余名专业职业堪舆命理师的文化阵地。

这里既有皓首穷经的泰斗,也有朝气蓬勃的青年;既有世家传人,也有跨界爱好者。

他们用罗盘丈量天地,用古籍解读当下,让古法形家的智慧在新时代续写着动人的篇章。

当晨曦再次洒满书院的飞檐,新老学员们又开始了新一天的研学。

推演卦象、批注典籍、沙盘模拟地形……这座藏于赣南山水间的书院,正以自己的方式,让千年文脉在当代焕发新的光彩,而这份传承,也必将如于都的江水般,奔流不息,滋养四方。

#于都杨公风水#杨公堪舆风水#积善缘日课馆 #黄麟小博士